Semiotik – Wie du Codes für deine Markensprache nutzt

In unserem Alltag haben wir oft die Qual der Wahl. Egal ob im Supermarkt oder im Elektroladen, überall gibt es eine Vielzahl augenscheinlich identischer Produkte. Unsere Wahl treffen wir meist unbewusst, aufgrund eines Gefühls. Wirkt dieser Saft nicht gesünder, dieses Haarshampoo pflegender und dieser Toaster qualitativer als die anderen Produkte? Hinter diesem Gefühl stehen Zeichen und Codes, die uns gezielt beeinflussen.

Was ist Semiotik?

Die Semiotik ist die Lehre oder Wissenschaft von den Zeichen. Grob lässt sie sich in eine zeichentheoretische und eine linguistisch-strukturalistische Strömung unterteilen. Als Begründer der modernen Semiotik gilt Charles Sanders Peirce, der davon ausging, dass alle Zeichen erst im Zusammenhang mit einem Interpretationsprozess entstehen. Diese ursprünglich aus der Linguistik und Logik stammende Lehre wurde in den 1980er Jahren mit den Konzepten der Markenführung verknüpft und spielt heute eine wichtige Rolle für Unternehmen und Marken. Doch bevor wir dazu kommen schauen wir uns an, was Semiotik nun eigentlich ist.

Im Bereich der Semiotik gibt es eine Vielzahl unterschiedlichster Theorien, die oft auch mit einer eigenen Terminologie einhergehen. Im Allgemeinen geht die Semiotik aber davon aus, dass sich hinter allem Wahrnehmbaren, hinter dem Äußeren der Dinge, ein Code verbirgt, den wir entschlüsseln und lesen können.

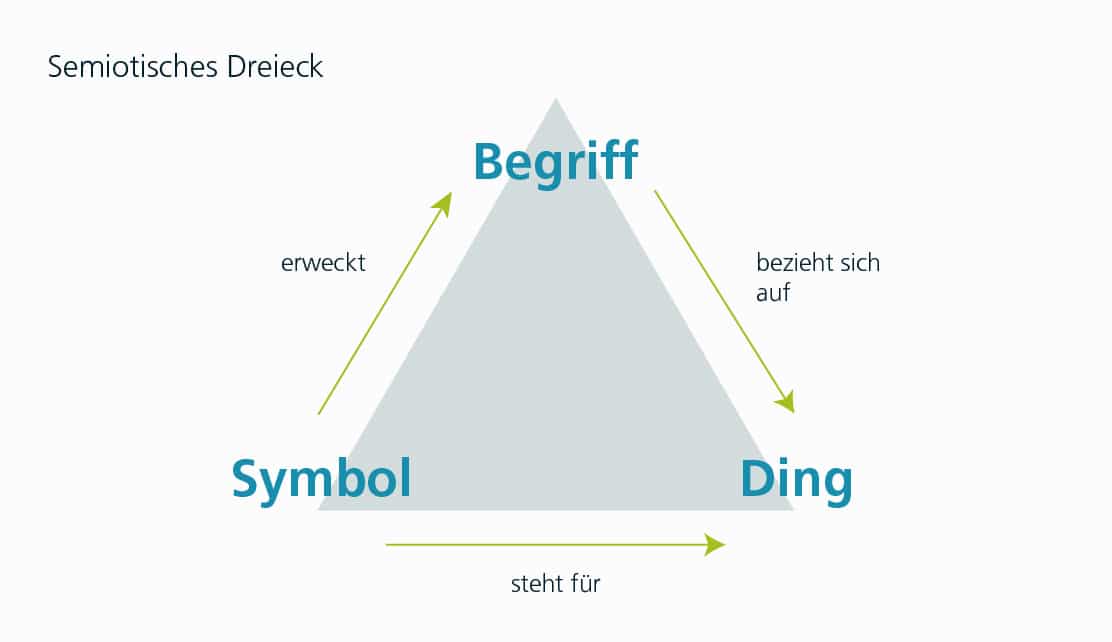

Wichtiger Bestandteil der Semiotik ist das semiotische Dreieck, mit dem diese Beziehung zwischen einem Ding, einem Zeichen und seiner Bedeutung veranschaulicht wird. Wie viele Aspekte der Semiotik erscheint auch dieser Zusammenhang auf den ersten Blick recht abstrakt, was an der hohen Komplexität der Semiotik liegt. Dabei kann es recht einfach zu verstehen sein.

Wenn ich mich umschaue, sehe ich einen Bildschirm, eine Tastatur, eine Maus, Pflanzen, Wände, Türen, Lichtschalter und viel mehr. Doch sehe ich das wirklich? Eigentlich sehe ich keinen Bildschirm. Ich sehe ein rechteckiges Objekt, das leuchtet und ein veränderbares Aussehen zeigt. Ich sehe auch keinen Lichtschalter. Ich sehe ein quadratisches Objekt geringer Tiefe, das sich an einer Wand befindet. Würden wir eine Zeitreise machen und jemanden aus dem Jahr 1400 in dieses Zimmer stellen, oder in den Raum, den du gerade betrachtest, er würde etwas ganz anderes sehen als wir. Für ihn wäre der Bildschirm ein seltsamer magischer Kasten und den Lichtschalter würde er wahrscheinlich gar nicht beachten.

Doch wo liegt der Unterschied, was hat das zu bedeuten? Der Bildschirm vor mir ist ein Ding, ein Gegenstand. Dieses Ding kann ich als leuchtenden Kasten beschreiben. »Bildschirm« ist der Begriff, der sich auf dieses Ding bezieht. Um den Bildschirm als solchen wahrzunehmen, müssen wir also zunächst einmal das Ding sehen und interpretieren. Dabei hängt unsere Interpretation von unseren individuellen und kulturellen Erfahrungen ab. Aus diesem Grund würde auch niemand aus dem Jahr 1400 den Bildschirm erkennen. Ein solches Ding war in der damaligen Welt unvorstellbar.

Also alles, was wir wahrnehmen, müssen wir interpretieren, um es wirklich wahrzunehmen. Dies ist ein Grundsatz der Semiotik. Eine Sache fehlt aber noch, das Symbol oder Zeichen.

Zeichen und Codes

Bleiben wir noch einmal kurz beim Bildschirm. Wenn wir ein kleines Rechteck auf ein Blatt zeichnen und an seiner Unterkante einen kurzen senkrechten und daran einen waagerechten Strich setzen, was siehst du? Diese kleine Zeichnung wirst du wahrscheinlich als ein Zeichen oder Symbol erkennen, das in uns den Begriff »Bildschirm« aufruft und für das Ding »leuchtender Kasten« steht.

In diesem Sinne kennen wir eine Vielzahl von Zeichen. Neben unzähligen Icons können wir auch Verkehrsschilder, Wegweiser oder Verbotszeichen als Zeichen erkennen. Aber Zeichen sind noch viel mehr. Auch der Bildschirm selbst ist ein Zeichen. Um das zu verstehen werfen wir einen Blick auf ein anderes Objekt. Nehmen wir ein iPhone. Das iPhone ist nicht nur das technische Gerät, das wir sehen können, hinter ihm verbirgt sich auch ein Statussymbol und eine gewisse Lebenseinstellung, ein Lebensgefühl. Das iPhone selbst kann also auch ein Symbol sein, das für ein abstraktes Ding steht und in uns Begriffe wie »Kreativität« und »Individualität« erweckt.

Ein Zeichen im Sinne der Semiotik ist alles, was eine Bedeutung in sich trägt und/oder auf anderes als sich selber verweist. Zu Zeichen zählt demnach auch die Sprache und ein Großteil der menschengemachten Dinge, da diese bewusst oder unbewusst eine Bedeutung erhalten. Somit kann alles ein Zeichen sein.

Einige Zeichen sind eindeutig interpretierbar. Zu diesen Zeichen zählt beispielsweise die rote Ampel. In unserem Kulturkreis ist klar, dass dieses Zeichen für »Achtung, Stopp!« steht.

Die meisten uns umgebenden Zeichen sind jedoch nicht so leicht zu deuten, sondern besitzen eine große Menge an verschiedenen Bedeutungsfacetten, die durchaus unterschiedlich sein können. Die genaue Bedeutung des Zeichens hängt dann von unserer individuellen und kulturellen Prägung und dem Kontext, in welchem sich das Zeichen befindet, ab.

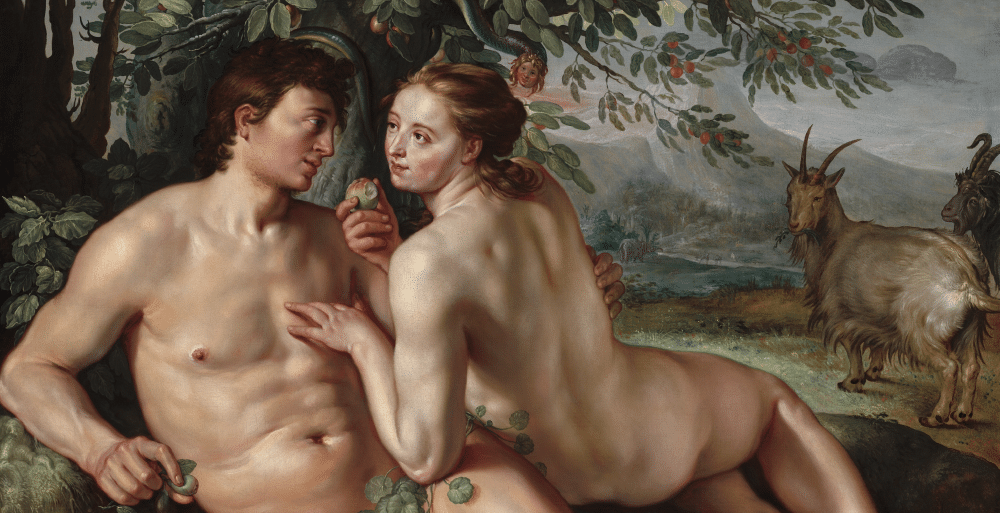

Ein Beispiel hier für kann der Apfel sein. Was meinst du bedeutet ein Apfel?

Ganz allgemein können wir sagen, ein Apfel ist eine essbare Frucht. Er schmeckt süß, säuerlich und ist saftig. Denken wir an den Spruch: »One Apple a day …« erkennen wir, dass der Apfel auch symbolisch für gesunde Ernährung stehen kann. Er symbolisiert Vitalität, Frische und Jugend, steht aber auch für Einfaches und Vertrautes. Mit Blick auf das Apple-Logo kann der Apfel auch für Kreativität und Innovation stehen. Und unter Berücksichtigung der christlichen Kultur ist er auch ein Zeichen für Verführung, Regelüberschreitung und Sünde.

All diese Bedeutungen nehmen wir nicht auf einmal wahr und es bedarf auch einem gewissen individuellen und kulturellen Hintergrund, um sie wahrnehmen zu können. Wer noch nie etwas von Apple gehört hat, wird den Apfel nicht mit Kreativität und Innovation in Verbindung bringen.

Stell dir nun den Apfel wie folgt vor:

- Ein Apfel auf weißer Fläche.

- Ein angebissener Apfel auf weißer Fläche.

- Ein angebissener Apfel in der Hand einer jungen Frau.

- Ein angebissener Apfel in der Hand einer jungen Frau, die vor einem Apfelbaum steht.

- Ein angebissener Apfel in der Hand einer jungen Frau, die vor einem Apfelbaum steht in dem sich eine Schlange windet.

Was passiert im Laufe der Vorstellung? Die Bedeutung des Apfels wandert von »eine essbare Frucht« zu »Verführung« und »Sünde«. Und warum? Weil wir dem Apfel weitere Zeichen hinzufügen. Für jedes Ding gibt es eine Reihe von Zeichen, die dafür stehen können. Viele Zeichen hängen zusammen, wie etwa der Apfel, die Frau, der Baum und die Schlange, die zusammen für »Sünde« stehen. Solche gemeinsamen Zeichen werden als Zeichensystem oder auch als Code bezeichnet.

Ein Code sagt uns also, welche Zeichen systematisch in Beziehung zu einander stehen und welche Bedeutungen damit verbunden sind.

Da die Wahrnehmung und Interpretation der Zeichen stark von unserer Kultur abhängt, sind Zeichen und Codes keine starren, sondern dynamische und flüchtige Gebilde.

Drei Arten von Codes

Wenn wir die Codes betrachten, lässt sich diese Dynamik in drei verschiedenen Sorten von Codes wiederfinden.

Verblassende Codes

Verblassende Codes sind Codes, die lange Zeit vorgeherrscht haben, nun aber überholt wirken und nicht mehr zum Zeitgeist passen. Der Zeitgeist wird vom öffentlichen Diskurs geprägt, beeinflusst unsere Wünsche, Sehnsüchte und gesellschaftlichen Ideale und ist somit auch Ausdruck der veränderlichen Bedeutung von Zeichen und Codes.

Bleiben wir beim Apfel, so ist ein verblassender Code die unrealistische Abbildung eines Apfels mit knalligen Farben und flächigen Elementen auf Apfelsaftverpackungen. Vor einiger Zeit stand dieser Code für Frische, heute ist er überholt.

Vorherrschende Codes

Diese Codes sind zurzeit überall zu sehen. Er bildet den Mainstream und verkörpert den aktuellen Zeitgeist.

Für die Apfelsaftverpackung wäre ein solcher Code der Apfel im Bezug zu einer ländlichen Umgebung, volle Apfelbäume, spätsommerliche Sonne, ein Strohhut und eine Leiter am Baum.

Aufstrebende Codes

Aufstrebende Codes sind Vorboten eines kulturellen Wandels, eines im Wandel befindlichen Zeitgeistes. Solche Codes sind noch kein Mainstream, haben aber gute Chancen dazu zu werden.

Bei den Apfelsaftverpackungen sehen wir diese Art Code etwa in Glasflaschen mit minimalistischem Design, die zurückhalten sind und das Produkt, den Apfel alleine in den Fokus rücken.

Semiotik für Marken und Unternehmen

Was hat nun Semiotik mit deiner Marke und deinem Unternehmen zu tun? Wenn wir daran denken, dass alles ein Zeichen sein kann, ziemlich viel. Jede Marke, jedes Produkt setzt Zeichen ein, einige bewusst, andere unbewusst. Wenn wir einen Blick auf Markenaspekte, wie eine markenspezifische (Bild-)Sprache werfen, erkennen wir, dass auch die Marke an sich ein Zeichensystem, also ein Code ist. Es geht darum, Zeichen und Codes gezielt einzusetzen, um die Wahrnehmung der eigenen Marke gezielt zu steuern. Denn eine erfolgreiche Markenführung setzt eine zielsichere Steuerung dieser Zeichen und Signalen voraus.

Im Bereich der Verpackung nutzen Marken Zeichen, wenn es um die Form, die Farbe, die Haptik der Verpackung geht oder um Abbildungen darauf. Alles was wahrgenommen werden kann, beeinflusst wie der Kunde das Produkt wahrnimmt. Also ob du das Haarshampoo als besonders pflegend oder vielleicht eher als belebend empfindest.

Dabei ergänzt die Semiotik hier Methoden und Erkenntnisse der klassischen Marktforschung. Bei dieser wird die Wahrnehmung und Bewertung der Konsumenten mithilfe von Befragungen und anderen Untersuchungen ergründet. Es geht darum, möglichst alle relevanten Informationen aus den Konsumenten heraus zu kitzeln. Diese klassische Forschung ist besonders wichtig, wenn es um die Ermittlung der Zielgruppe geht.

Die semiotische Analyse dagegen betrachtet das gesamte System von außen. Statt sich auf die Konsumenten zu fokussieren, versucht die Semiotik dem Konsumenten über die Untersuchung der Kultur näher zu kommen. Auf diese Weise können relevante Zeichen und Codes entdeckt werden. Die Semiotik sagt dabei allerdings noch nichts darüber aus, ob ein Zeichen für dein Unternehmen wirklich sinnvoll ist.

So kann die semiotische Analyse aufdecken, welche Merkmale und Zeichen den Wert »Qualität« im Bezug auf Apfelsaft kommunizieren. Die Semiotik kann aber keine Aussage darüber treffen, ob der Wert »Qualität« für deine Zielgruppe ein Kaufgrund ist. Hier greifen klassische Marktforschung und Semiotik ineinander. Die klassische Marktforschung gibt dir Hinweise darauf, welche Werte oder Botschaften deine Marke oder dein Unternehmen vermitteln sollte, um deine Zielgruppe am besten anzusprechen. Die Semiotik hilft dir herauszufinden, mit welchen Zeichen und Codes du diese Werte und Botschaften kommunizieren kannst.

Genauso lässt sich dein Markenauftritt oder ein Produktdesign semiotisch untersuchen. Werden nur relevante Botschaften kommuniziert, oder verbergen sich hinter den Zeichen möglicherweise negative Botschaften? Welche dieser verborgenen Botschaften werden von den Konsumenten überhaupt wahrgenommen?

Nutzen und Vorteile der Semiotik

Die Semiotik bietet deinem Unternehmen und deiner Marke einen deutlichen Nutzen und eine Reihe von Vorteilen.

- Mit Hilfe der Semiotik kannst du Zeichensysteme gezielt nutzen, um komplexe Bereiche wie deine Unternehmenskultur greifbarer zu machen.

- Dank der Semiotik kennst du die richtigen Zeichen für die Markenentwicklung

- Semiotik hilft dir zu verstehen, wie deine Marke wahrgenommen wird und diese Wahrnehmung zu steuern.

- Die Semiotik öffnet deinem Unternehmen eine neue Perspektive auf die Menschen und hilft dir, die richtige Ansprache zu finden.

- Dort wo klassische Verfahren an Grenzen stoßen, kannst du mit der Semiotik tiefere Erkenntnisse gewinnen.

- Mit Semiotik lassen sich die Zeichen finden, mit denen der Charakter deiner Marke im richtigen Licht erscheint.

- Die Semiotik kann »kommunikative Leerstellen« aufdecken und dir so helfen, neue Produkte zu etablieren.

- Markenpositionierung und Abstimmung des Designs auf die Zielgruppe geht mit Hilfe der Semiotik noch besser.

- Dank der Semiotik wird der Übergang vom »Was« zum »Wie« einfacher und deutlicher.

- Der Blick auf aufstrebende Codes hilft dir, deine Marke immer kulturell relevant und damit erfolgreich zu halten.

Semiotische Analysen und Methoden

So viel zur Theorie. Doch wie wendest du die Semiotik nun in der Praxis an?

Da sich die angewandte Semiotik in ihren Methoden immer nach dem Einzelfall richtet und dabei Arbeitsweisen verschiedenster Disziplinen kombiniert, lässt sich die Frage nach der Semiotik in der Praxis nur oberflächlich beantworten.

Die Grundlage der semiotischen Analyse sind Vergleich, Analyse und die Identifizierung von Mustern. Diese erfordert meist eine aufwändige Recherche- und Strukturierungsarbeit, die auch im Team mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.

Am Anfang steht hier ein bestimmter Wert oder eine Botschaft, die deine Marke kommunizieren möchte, beispielsweise »Frische«. Damit die Kommunikation richtig funktioniert, brauchst du den passenden Code, um konkrete Symbole für die abstrakten Botschaften zu finden.

Dieser Code ist entweder bereits identifiziert und du hast zum Glück schon Zugang dazu oder du musst ihn dir erst erarbeiten oder extern erarbeiten lassen. Aber überlege einmal: Einige der gängigsten Codes sind so fest in unserer Wahrnehmung verankert, dass wir sie auch so erkennen können. Herz und Rot stehen für Liebe. Helles Blau und ein Wassertropfen für Reinheit.

Mit diesen 6 Schritten kannst du den passenden Code für deine Botschaft finden

- Den Suchraum definieren

Welche Informationen sollen in deine Analyse einfließen? Es ist sinnvoll, den Suchraum von innen nach außen zu definieren. Was sind die Aktivitäten deiner Marke? Welche Aktivitäten haben deine unmittelbaren Wettbewerber? Gibt es relevante verwandte Kategorien (Es geht um Zahnpasta, schau also auch auf Kosmetik, Körperpflege, Apotheken …)? Wie sieht das weitere kulturelle Umfeld aus? Welchen Einfluss können Politik, Designtrends oder Innovationen ausüben? - Suchen, Sichten, Sammeln

Hast du deinen Suchraum definiert, gilt es, möglichst viele Informationen zu deiner Zielsetzung zu finden und zu sammeln. Dabei geht es noch nicht darum, diese Informationen auch zu sortieren. - Eintauchen und Verstehen

Sieh die Welt aus Sicht einer Zielsetzung. Erkunde relevante Alltagskultur und erlebe, worum es geht. Wo könntest du »Frische« besser erleben, als auf einem Wochenmarkt, wo alles direkt vom Hersteller kommt? Sie dich um, nimm alles in dich auf. Findest du Indikatoren für einen Code? - Muster identifizieren

Nun geht es ans Analysieren und Bearbeiten der gesammelten Informationen. Das Ziel hierbei ist es, dem Code auf die Schliche zu kommen. Suche dafür nach wiederkehrenden Mustern, identifiziere und verdichte sie.

- Suche Gegensätze

- Suche wiederkehrende Metaphern

- Reflektiere kulturelle Mythen (Bsp. Das Konzept »Rabenmutter«) - Der Wandel

Gibt es Indizien für einen kulturellen Wandel? Versuche die gefundenen Codes in die drei Arten von Codes einzuteilen: verblassende, vorherrschende und aufstrebende Codes. - Chancen erkennen

Am Ende geht es um die richtige Wahl. Wie lässt sich der Code nutzen, um deine Marke am besten weiterzuentwickeln?

Du siehst, Semiotik scheint auf den ersten Blick kompliziert, doch mithilfe der Zeichen und Codes kannst du deine Zielgruppe noch besser erreichen und genau das Bild vermitteln, das du zeigen möchtest. Und manchmal reicht es einfach nicht aus, die Menschen nur zu fragen, wie uns das Beispiel Henry Ford zeigt:

»If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.«

Was sind deine Erfahrungen mit der psychologischen Nutzung von Zeichen und der Semiotik? Hinterlasse und einen Kommentar.